Auf unserem Stopp im Norden der Malediven vor der Insel Uligan konnten wir richtig Kraft tanken. Die Zeit war gespickt mit Ausflügen, Familienzeit an Bord und hat sich deshalb nach Urlaub angefühlt. Diese Erholung haben wir aber auch gebraucht. Nach unserer schnellen Fahrt entlang der südostasiatischen Halbinsel und dann über die erste Hälfte des indischen Ozeans, vorbei an Sri Lanka und Indien steht jetzt eine besondere Passage an. Auf Nordwestkurs von den Malediven geht es in Richtung des Golfs von Aden. Unser Ziel soll nach knapp zwei Wochen dann Djibouti am Eingang des Roten Meeres sein. Die Strecke führt uns damit vorbei am Horn von Afrika und damit dem Land Somalia. In den vergangenen zehn Jahren gab es ausgehend von Somalia leider immer wieder teilweise sehr aggressive Piraterie, die sich selten aber doch auch auf Segler fokussiert haben. Mit dem Timing unserer Passage im März 2023 haben wir dabei richtig viel Glück. Gerade war die Pirateriegefahr durch massive militärische Präsenz etwas reduziert und die auf die Attacken der Hamas am 7. Oktober des gleichen Jahres und entsprechende israelische Vergeltungsschläge folgenden Angriffe des jemenitischen Huthi-Milizen auf Schiffe noch nicht passiert. Kurz vor unserer Passage wurde das entsprechende Seegebiet von den internationalen Sicherheitsbehörden deshalb von einem Hochrisikogebiet zu Risikogebiet herabgestuft und wir uns deshalb überhaupt getraut diesen Weg einzuschlagen. Trotzdem sind wir vor dieser Passage wohl so angespannt wie noch nie. Nicht, dass wir besondere Bedenken wegen des Wetters hätten. Der Nordindische Ozean gilt um diese Zeit als ein sehr angenehm zu bereisender. Es drohen keine starken Stürme, die Passatwinde wehen eher gemächlich und entsprechend gehört das Wellenbild zum angenehmsten, was uns auf der Reise am offenen Ozean begegnet ist. Aber es besteht immer noch eine Gefahr für Piratenangriffe und entsprechend angespannt ist die Stimmung.

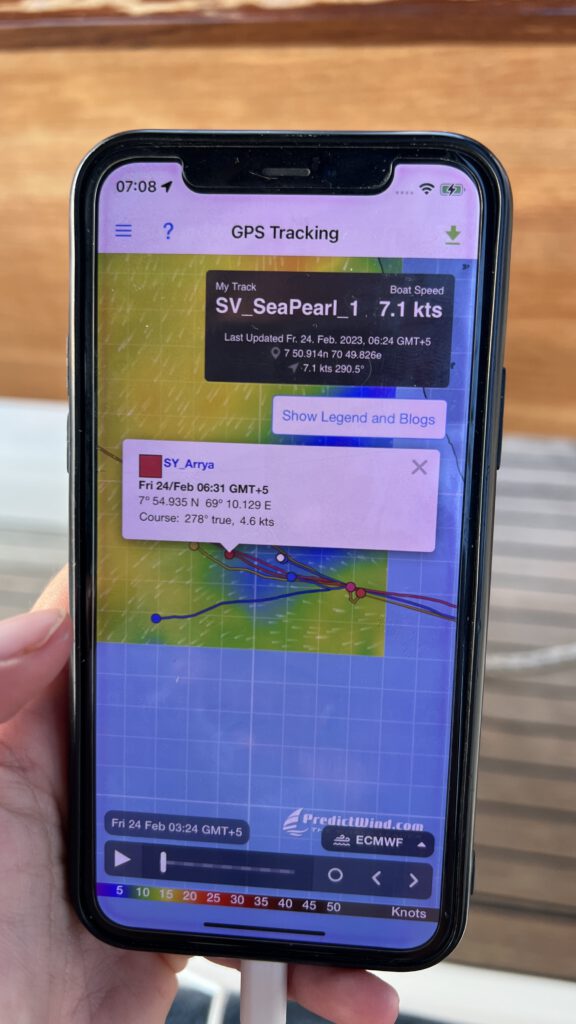

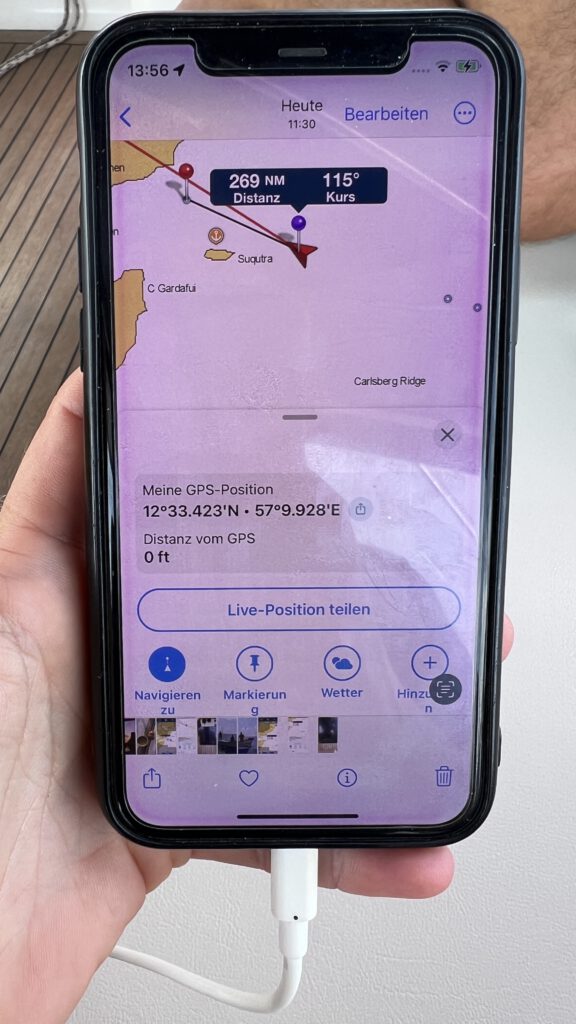

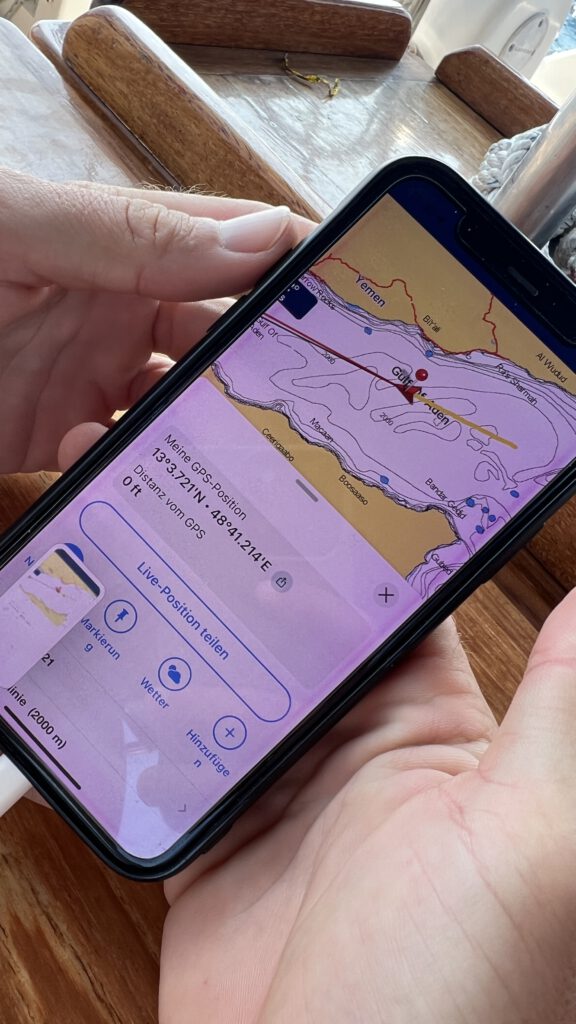

Wir sind deshalb froh, dass wir in einem großen Konvoi mit wenigen Tagen Abstand von 12 Schiffen mit wenigen Tagen Abstand aus Uligan aufbrechen. Wenn auch seltenst in Sichtweite, gibt uns das Wissen, dass da draußen noch andere Segler sind, ein gutes Gefühl. Mit allen tauschen wir deshalb die Satelliten-Kontaktdaten aus, sodass wir auf der Passage sehr intensiv in Kontakt mit anderen Booten stehen. Wir wollen aber nicht nur auf die Sicherheit in der Gruppe setzen. Zusätzlich melden wir uns beim UKMTO (Britische Seehandelsorganisation), der Bundespolizei See und dem MSCHOA (Militärische Koordinierungsstelle rund um das Horn von Afrika) an. Wir begeben uns so zwar unter ein striktes militärisches Protokoll, werden aber von den Einheiten ebenfalls beobachtet und können so im Fall der Fälle mit schneller Hilfe rechnen und erhalten auch umgekehrt Informationen zur allgemeinen Lage in der Region und auf unserer Route. Ab Abfahrt von den Malediven senden wir also jeden Tag um 08:00 UTC unsere Positionsmeldung sowie die aktuellen Fahrtdaten an diese beiden Organisationen. Auch wenn uns diese Abläufe ja Sicherheit bringen sollen, trägt allein die Tatsache das tun zu müssen zur Anspannung bei.

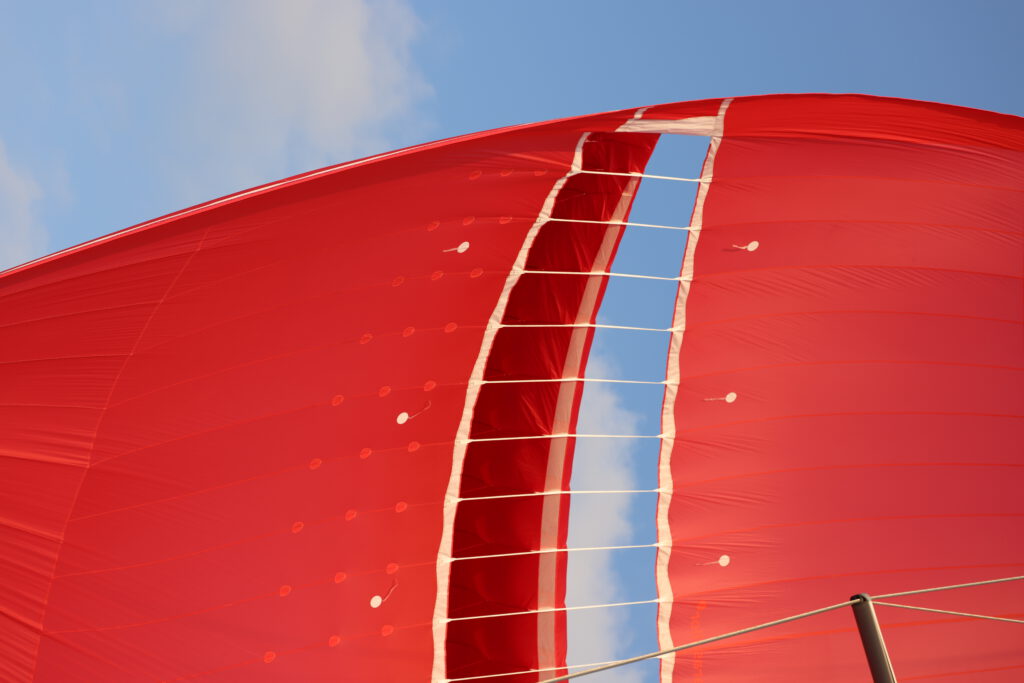

Bei entspannten Wetter-Bedingungen aber innerlich im Hab-Acht-Modus starten wir also ab den Malediven. Zunächst bei tollem Segelwind und dann genau wie angekündigt für etwas mehr als einen Tag unter Motor. Anschließend spielt unser Parasailor seine Stärken aus. Wir haben relativ leichten Wind von Achtern oder der Seite und können ganze Tage mit dem riesigen großen Segel wunderbar Strecke machen. Wir grooven uns so ganz gemütlich in den Rhythmus einer Passage zu zweit. Im Gegensatz zu den Passagen mit Mitseglern müssen wir doch etwas mehr darauf achten unser Schlafbudget zu erfüllen und die ganz normalen Tätigkeiten wie Essen vorbereiten, kochen, Wartungen an Bord und die Navigation nehmen mehr Zeit in Anspruch. Zusätzlich kommunizieren wir intensiv nicht nur mit den Behörden sondern auch mit den anderen Booten unseres Konvois. Das entspannte und sehr stabile Wetter macht es uns dabei aber einfach.

Nach ein paar Tagen sorgt aber eine Angewohnheit der Fischer im indischen Ozean leider regelmäßig für einen Adrenalinschub. Die Fischer im indischen Ozean operieren oft von Mutterschiffen aus mit kleinen, offenen Booten aus denen Sie mit konventionellen Leinen angeln. Wenn diese kleinen offenen Boote mit drei Mann Besatzung mit einem Turban oder halb verdecktem Gesicht als Sonnenschutz mit voller Fahrt, mehrere hundert Meilen von der nächsten Küste entfernt, auf uns zuhalten oder kryptische Funknachrichten absetzen, haben wir leider viel zu oft das Bild eines Piratenangriffs vor Augen. Wir gehen im Kopf Notrollen durch, manchmal versteckt sich Luisa unter Deck. Wir befinden uns noch gar nicht nahe an der somalischen Küste und also nicht im typischen Operationsgebiet der früheren somalischen Piraten. Aufgrund der ständigen Auseinandersetzung mit diesem Thema fahren solche Gedanken aber leider mit. In keinem Fall wollen diese Fischer uns aber etwas Böses und wir müssen mehr als einmal unsere Vorurteile relativieren. Typischerweise werden wir nach Zigaretten oder etwas zu trinken, meist Bier, gefragt. Manchmal auch nach Lebensmitteln wie Reis, Mehl oder Wasser. Es scheint uns, als ob diese Fischer einfach gelernt haben, dass weiße Segel am Horizont gleichbedeutend mit einem Kühlschrank und meist gut gefüllten Proviantlagern ist. Das sie sich aber per Handfunkgerät bei Ihrem Mutterschiff „in die Pause abmelden“, sorgt bei uns natürlich erstmal noch für mehr Unbehagen. In ihrem harten und tristen Alltag sind wir vermutlich einfach eine willkommene Abwechslung. Ihrer Wirkung auf uns Segler und die Assoziation mit den Piraten scheinen sie sich gar nicht bewusst zu sein. Ein Boot kommt uns so nahe, dass wir die drei Dosen Bier nicht in einer schwimm den Plastiktüte im Kielwasser übergeben sondern von Boot zu Boot werfen können. Bei der „Verabschiedung“ ruft uns dann einer der Männer wegen unserer deutschen Flagge am Heck noch zu: „Germany, Allemania, FC Bayern, Thomas Müller – Good Country“. Obwohl wir solche Begegnungen mehrfach erleben und auch alle anderen Boote auf der Passage von gleichen Vorkommnissen erzählen und niemandem etwas passiert, so ganz gewöhnen können wir uns an diese Annäherungen in diesem speziellen Seegebiet nicht.

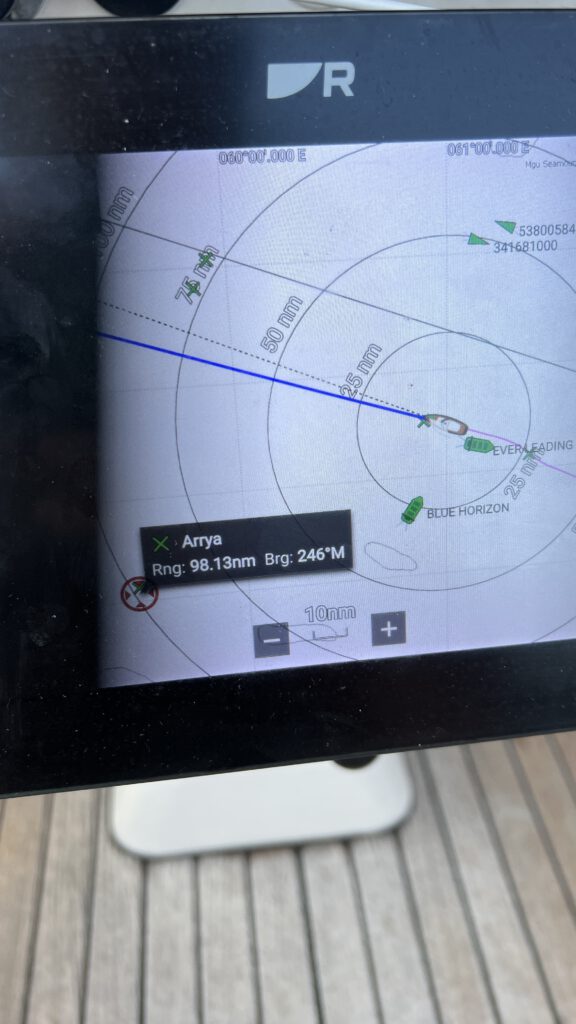

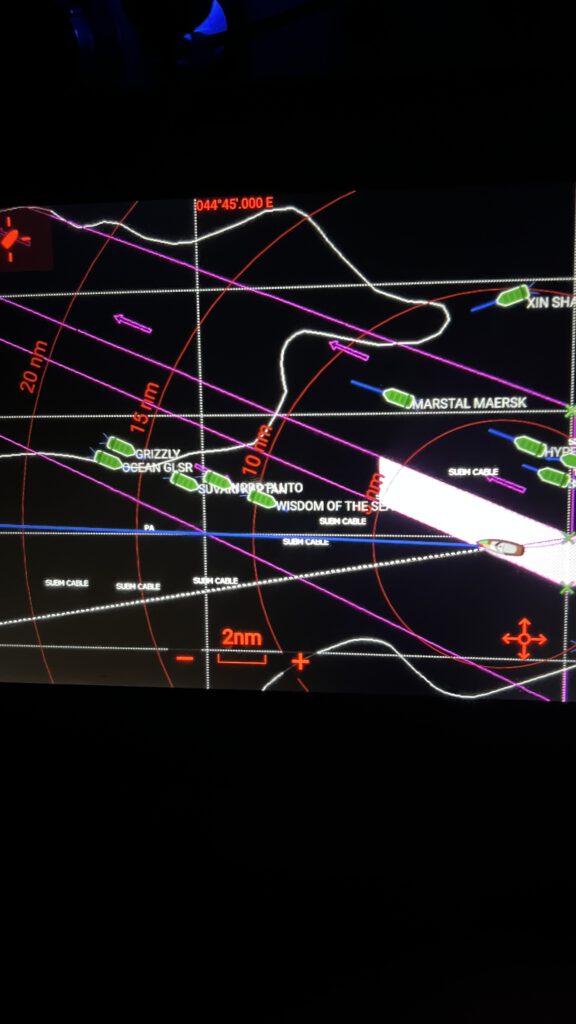

Je näher wir dem Golf von Aden kommen, desto dichter wird der Schiffsverkehr und auch der Funkverkehr. Alle kommerziellen Schiffe arbeiten hier als Relaisstation für den Funk auf dem Notrufkanal, sodass wir teilweise Funksprüche indischer Fischer genauso hören wie Absprachen zweier sich entgegen kommender Frachter kurz vor der jemenitischen Küste. Ärgerlich ist nur, wenn dann ein indischer Fischer zum Wachbleiben mitten in der Nacht Bollywood-Musik auf Kanal 16 einspielt und damit sicherstellt, dass nicht nur er und seine Kollegen wach bleiben, sondern auch alle Schiffe auf diesem Ozean. Meist wird er dann in irgendeiner kurzen Funkpause wüst von einem der Wachhabenden auf einem Frachter zurecht gewiesen – leider mit wenig Erfolg. Für alle ist der Funk hier das wichtigste Kommunikationsmittel. Nicht nur die Kommunikation und Koordination im Falle einer kritischen Situation kann so abgewickelt werden, sondern auch die sogenannten AIS-Daten, mit denen wir die Position, den Kurs und die Geschwindigkeit der anderen Schiffe empfangen können und unsere eigene versenden, werden darüber verschickt. So stellen wir sicher, dass uns die überwachenden Sicherheitskräfte auf dem Schirm behalten können und natürlich auch, dass wir nicht in Kollisionsgefahr mit der vielen kommerziellen Schifffahrt um uns herum geraten. Eines Nachts stelle ich beim Rundumblick fest, dass Steuerbord voraus der Horizont plötzlich nicht mehr gerade ist, sondern einen „Block oben drauf“ zeigt. Schnell versuche ich auf der elektronischen Seekarte dieses fremde Objekt zu identifizieren und stelle mit Schrecken fest: Wir empfangen gar kein anderes AIS Signal mehr. Das ist in diesem Seegebiet der Super-Gau. Ein ausgefallenes AIS und damit auch keine Möglichkeit mehr zu funken und auf uns aufmerksam zu machen. Ich wecke sofort Luisa und wir begeben uns auf Fehlersuche. Zuerst starten wir alle Systeme an Bord neu – ohne Erfolg. Anschließend überprüfe ich die Verbindungsstellen unserer Antenne – ohne Befund. Beim erneuten Start zeigen sich zu unserer Erleichterung auch wieder einige wenige andere AIS-Signale auf der elektronischen Seekarte. Jetzt funktioniert aber der Autopilot nicht mehr. Nur zu zweit, bei noch etwa einer Woche zu segelnden Strecke, von Hand steuern. Das ist nichts, was wir tun wollen. Mit intensiver Fehlersuche und dank der schnellen mitternächtlichen Hilfe meines Bruder per Satellitentelefon finden wir dann gottseidank die Ursache des Problems mit dem Autopiloten. Aufgrund der salzhaltigen Umgebungsbedingungen ist eine nicht ganz fachgerecht ausgeführte Verbindung zwischen dem elektronischen Kompass und dem Steuercomputer regelrecht zerbröselt. Durch meine Fehlersuche entlang des Antennenkabels, für das Problem mit unseren ausbleibenden AIS-Signalen und damit dem Funk, habe ich diese korrodierten Kabel „losgewackelt“ und damit unterbrochen. Wir verlöten also die fünf Signalkabel und die Schirmung dieser Signalleitung wieder neu miteinander und können nach sehr aufregenden zwei Stunden mitten in der Nacht wieder auf Kurs gehen. Und das Problem mit dem AIS? Zunächst wissen wir hier keine Lösung, da wir ja ohne bewusste Veränderung am System wieder Signale empfangen. Am kommenden Vormittag empfängt uns dann aber die Nachricht eines hinter uns fahrenden deutschen Bootes, die bei Tageslicht am Horizont einen Flugzeugträger der Marineeinheiten ausgemacht haben. Vermutlich sind wir also so nahe an diesem Schiff vorbei gefahren, dass unsere Antenne aufgrund der Abschirmung des großen Schiffes nichts mehr empfangen konnten oder die Militärs haben aufgrund unserer Nähe ganz aktiv die Kommunikation kurz gestört. Wir hatten auf jeden Fall einen ganz schönen Schrecken, wissen aber jetzt, dass das Militär, wenn auch nicht sichtbar aber doch in unmittelbarer Nähe, sehr präsent ist. Und gleichzeitig haben wir eine Schwachstelle der Sea Pearl unerwartet zuerst gefunden und anschließend behoben. Gut, dass dieser Autopilot-Ausfall nicht in einem engen Fahrwasser sondern weit draußen am Meer passiert ist. Die Aufregung und die entsprechenden Horror-Szenarien im Kopf währenddessen hätten wir uns trotzdem gerne erspart.

Am Tag darauf erreichen wir dann die Einfahrt in den sogenannten überwachten Korridor im Golf von Aden. Mittels von den Militärs festgelegten Koordinaten wird dabei durch den gesamten Golf von Aden eine virtuelle, mehr als 700 Seemeilen lange Autobahn für die Schifffahrt eingerichtet. Auf der nördlichen Seite fährt die komplette kommerzielle Schifffahrt wie wir nach Westen Richtung Rotes Meer und auf der südlichen „Fahrspur“ geht es raus aus dem Golf von Aden Richtung offener indischer Ozean. Wir Segler dürfen uns dabei in der Mitte zwischen den beiden Fahrspuren, sozusagen am Grünstreifen dieser Autobahn, bewegen. So ist sichergestellt, dass die Sicherheitsbehörden zum einen den Verkehr gut kontrollieren können aber vor allem auch die Schifffahrt untereinander gut aufeinander aufpassen kann. Ab der Einfahrt in diesen Korridor haben wir immer mindestens einen Frachter oder Tanker in Sichtreichweite und können uns – wie wir an Funksprüchen erkennen – auch sicher sein, dass die Großen auf uns kleine Segler ein wohlwollendes Auge haben. Zu einer positiven Stimmung an Bord trägt auch bei, dass wir in unserer direkten Nähe drei andere deutsch/österreichische Boote haben, die im Verbund segeln und uns gut austauschen können. Noch schöner ist aber eine Begegnung mit dem deutschen Boot „Rosa II“. Kurz nachdem wir in den Korridor einbiegen überholen wir das andere Boot und fahren aufgrund der klar markierten Position der Schiffahrtsautobahn mit nur wenigen Metern Abstand und in Rufreichweite aneinander vorbei. Nach vielen Tagen virtueller Kommunikation über E-Mail und der Anspannung ob dieses Seegebietes tut der kurze direkte Austausch richtig gut. Wir freuen uns, dass wir mit der Einfahrt in den überwachten Korridor mehr als die Hälfte dieser Überfahrt geschafft haben und es uns und der Sea Pearl noch gut geht.

Am kommenden Morgen erschrecken wir kurz: wir sehen ein Militärflugzeug in unsere Richtung fliegen. Kurz danach werden wir über Funk angesprochen. Es folgen zwei Überprüfungsfragen, um sicherzugehen, dass wir auf der Sea Pearl nicht zum Beispiel bereits gekapert sind. Anschließend erkundigt sich die Besatzung des Flugzeugs nach unserem Befinden und ob wir irgendetwas seltsames gesehen hätten, während die Maschine Kreise um uns fliegt. Nach erfolgreichem Check geht es weiter zum nächsten Segler vor uns, dessen Antwort wir zwar nicht hören, wohl aber die Fragen und Funksprüche der Militärmaschine. Das Gefühl wird immer besser. Wir befinden uns jetzt im denkbar dichtesten Überwachungsnetz. Weil auch die Sichtungen oder Annäherungen von Fischern hier im Korridor fast ausbleiben, können wir uns zunehmend entspannen. Eigentlich seltsam, wir nähern uns immer weiter der somalischen Küste und damit der realen (früheren) Pirateriegefahr. Aber wegen der spürbaren Präsenz der Sicherheitsbehörden und der scheinbaren Sicherheit die die Gruppe an Seglern und die Großschifffahrt bietet, fühlen wir uns besser als bei Abfahrt von den Malediven. Es war also richtig, dass wir uns unter das militärische Protokoll für dieses spezielle Seegebiet gestellt haben – zumindest fühlt es sich für uns gut an. Die Passage im Korridor ist für uns ein reiner Vor-Wind Kurs. Nachdem wir ja aber genau zwischen den Fahrspuren der kommerziellen Schifffahrt bleiben müssen, bauen wir unseren Windpiloten ab, setzen die Segel als Schmetterlingsbesegelung und steuern unter Autopilot gerade innerhalb des Korridors. Die letzten fünf Tage bis zur Ankunft in Dijbouti verfliegen so recht schnell. Das Wetter ist stabil und der Wind kommt mal mehr mal weniger stark von hinten. Wir geben regelmäßig unsere Position an die Behörden durch, sprechen einmal am Tag mit den Besatzungen der Militärflugzeuge und tauschen uns über Funk oder E-Mail über Satellitentelefon mit den anderen Booten unserer Gruppe aus. Kurz vor Djibouti frischt dann der Wind nochmal so richtig auf, so als ob auch Neptun uns schnell in den sicheren Hafen bringen wollte. Wir rechnen das benötigte Etmal und damit die Geschwindigkeit aus, die wir erreichen müssen, um noch im Hellen anzukommen. Im Dunkeln wollen wir aufgrund einiger vorgelagerter Riffe und ein paar Wracks in der Hafenbucht lieber nicht ankommen. Wir entscheiden uns deshalb dafür zusätzlich den Motor anzuschmeißen, um noch ein paar Knoten mehr Geschwindigkeit aus der Sea Pearl rauszuholen. Auf der letzten Nacht dieser Überfahrt verlassen wir den überwachten Korridor, der nach Norden in Richtung des Roten Meeres abbiegt und Segeln auf direktem Kurs weiter zu unserem Ziel. Am kommenden Tag sehen wir dann zum ersten Mal selbst eines der Kriegsschiffe. Es ist eine französische Fregatte, die die Einfahrt nach Djibouti überwacht. Wie schon vorher, bei den Überflügen, werden wir zunächst per Funk abgeprüft und anschließend nach unseren Erfahrungen im Korridor befragt. Es fühlt sich fast wie einen Kundenzufriedenheitsumfrage an. Eine irgendwie skurrile Situation, die aber zeigt, wie sich jeder Mühe gibt, die Passage durch den Golf von Aden für alle zu einer möglichst angenehmen und sicheren zu machen, für die Großschifffahrt genauso wie für uns kleine Segler. Tatsächlich schaffen wir es als Punktlandung mit dem Sonnenuntergang in Djibouti nach etwas über 13 Tagen den Anker zu werfen. Wir waren damit fast genauso lange von den Malediven nach Ostafrika unterwegs wie wir vor knapp eineinhalb Jahren von den Kapverden in Westafrika in die Karibik gebraucht haben. Diese Passage haben wir aber nur zu zweit gemeistert und zusätzlich die emotionale Belastung der Pirateriegefahr zu meistern gehabt. Wir werden mit freudigen Rufen von den anderen Ankerliegern, einem Teil unserer „Uligan-Crew“ empfangen und können Dank der Hilfe unseres Agenten Ahssan noch am gleichen Abend einklarieren. Wir stoßen auf die letzte Strecke unserer Weltumsegelung am offenen Ozean an und fallen dann erschöpft und glücklich ob dieser anstrengenden aber erfolgreichen Überfahrt in unsere Koje. In Djibouti wollen wir die ganz spezielle Natur am afrikanischen Grabenbruch erkunden und warten währenddessen auf ein Wetterfenster zur Durchfahrt durch den südlichen Eingang ins Rote Meer, Bab-El Mandeb, und weiter bis nach Suakin im Sudan.

Unsere Erlebnisse in Dijbouti, die Einfahrt ins Rote Meer und dann die spezielle Zeit im Sudan beschreibe ich wieder hier auf unserem Blog in der kommenden Zeit. Wer von euch bis dahin nochmal unsere Reise nacherleben möchte, kann das gerne entweder auf Instagram oder YouTube tun. Ich habe hier das Video zu unserer Fahrt durch den Golf von Aden nochmal verlinkt.